Monat: Februar 2016

Kaffeeplausch mit Frau Nettesheim – Knallerbsen und Triumph der Bilder

Trithemius

Trithemius

Uff, ich kann heute nicht schreiben, Frau Nettesheim. Selbst ihre Worte kann ich nicht aufschreiben.

Frau Nettesheim

Was soll daran schwer sein? Wer oder was hindert Sie?

Trithemius

Es geht mir mit Ihren Worten wie mit den weißen Knallerbsen, dich ich mal einen steilen Weg hochgeworfen habe. Wie sie mir dann alle entgegen rollten, hatten sie den Schutz des Schwarms. Bevor ich mich richtig entscheiden konnte, welche Knallerbse ich zermantschen wollte, waren alle vorbei .

Frau Nettesheim

Sie wollen meine Worte zermantschen, können sich aber nicht entscheiden, welche?

Trithemius

Nur metaphorisch. Es ist ja so, dass Ihre Worte gleich Perlen von Ihren Lippen tropfen, werte Frau Nettesheim. Um zu schildern, wie schwer es ist, Ihre Worte einzufangen und angemessen wiederzugeben, habe ich sie mit den Knallerbsen verglichen.

Frau Nettesheim

Ich gebe Ihnen gleich Knallerbsen.

Trithemius

Wollen Sie leugnen, dass dieser Satz einer Knallerbse gleicht, ich meine so kurz vor ihrer Explosion?

Frau Nettesheim

Wenn Sie mich provozieren, fallen Sie Ihrem albernen Sprachbild zum Opfer.

Trithemius

Apropos Bilder. Ich habe darüber nachgedacht, woher Ihre Popularität stammt, Frau Nettesheim. An Ihren Worten kann es nicht liegen. Die schreibe ja ich auf. Außerdem ist Ihr Gesprächsanteil meistens kleiner als meiner.

Frau Nettesheim

Kein Wunder. Wenn Sie meine Worte auch immer mit Ihren Quadratlatschen zermantschen.

Trithemius

Ich glaube, es liegt an Ihrem Bild. Und Bilder triumphieren über das Wort, hat schon der Medienphilosoph Vilém Flusser vorausgesagt.

Frau Nettesheim

Hat Flusser auch darüber nachgedacht, dass Texte sich ebenfalls als Bilder präsentieren? Zumindest Ihnen als Typograph müsste das längst aufgefallen sein.

Trithemius

Äh … das weiß ich nicht so aus dem Stand. Ein Unterschied ließe sich gewiss semiotisch fassen. Textbilder haben hohen Vereinbarungscharakter. Ein Analphabet sieht nur unterschiedliche Grauwerte.

Frau Nettesheim

Erkennt aber an der Form, dass er einen Dialog vor sich hat. Und am Foto oben liest er ab, wer spricht.

Trithemius

Da haben Sie’s wieder: Noch der beste Text wird von einem Bild übertrumpft. Selbst bei Analphabeten sind Sie populärer als ich. Besonders bei Analphabeten.

Frau Nettesheim

Trithemius! Das reicht für eine Knallerbse.

Richards Dia-Vortrag fiel ebenfalls durch

Richards Videoabend enttäuschte

Ein wenig enttäuschend fand man Richards Videoabend „Mit dem Moped um die Welt.“

Die Videos: „Unverwechselbares Wanne-Eickel“ und „Nebenan in Bottrop“ fand man ganz hübsch.

Die „Nachtfahrt durch Frankreich“ konnte artigen Beifall auf sich vereinen.

Aber das Video „Mit dem Moped durch Australien“ sah irgendwie doof aus.

Zeichnungen, Grafik und Gif-Animationen: Trithemius

Kaffeeplausch mit Frau Nettesheim – Abwasch beschleunigt die Phasenverschiebung

Trithemius

Trithemius

Ich habe Phasenverschiebung gesagt, Frau Nettesheim, nicht ‚Hasenverschiebung‘. Soweit kommt es noch, die Hasen abzuschieben. Die brauchen wir doch zu Ostern.

Frau Nettesheim

Ja, und was ist nun mit der Phasenverschiebung?

Trithemius

Was soll schon sein? Da verschiebt sich was von der einen Phase in die nächste. Systemtheorie, Frau Nettesheim.

Frau Nettesheim

Ach, Ihr neues Hobby.

Trithemius

Das können Sie nennen, wie Sie Kleingeld haben. Seit langem denke ich, dass man das Geschehen in menschlichen Kulturen als System betrachten muss, das sich selbst organisiert. Wenn Sie sich morgen im Fingernagelinstitut Ihres Vertrauens die Nägel feilen und lackieren lassen …

Frau Nettesheim

Es heißt „Fingernagelstudio“, Trithemius. Ich habe noch nie eines betreten.

Trithemius

… dann handeln sie zwar aus einem egoistischen Motiv, trotzdem dient es dem Allgemeinwohl. Frau Fingernagelstudio hat am Abend ein Plus in der Kasse und kann sich im Handyladen ein neues Smartphone kaufen. Der beinah insolvente Handyladen-Betreiber schöpft wieder Hoffnung und gibt den Plan auf, seine Familie zu meucheln, so dass der jüngste Sohn die Schlachtkaninchen aus dem Stall des Nachbarn befreien kann – und so weiter und so weiter. Es ist doch ein tröstlicher Gedanke, dass ein chaotisches System wie die menschliche Gesellschaft sich irgendwie organisiert, so dass die Summe aller egoistischen oder sozialen Handlungen ein Überleben der Art sichert. Wenn Sie sich allerdings weigern, ins Fingernagelstudio zu gehen, Frau Nettesheim, und sich stattdessen in ein Blumengeschäft verirren und Tulpen kaufen …

Frau Nettesheim

… organisiert sich das System geringfügig anders, mit dem gleichen Ergebnis oder etwa nicht? Sie sagen, es gehe um die Summe der Handlungen.

Trithemius

Ja, ich gebe zu, dass unser Gesellschaftssystem zwar aus individuellen Handlungen besteht, aber Ihre Entscheidung für oder gegen das Glück der Maniküre ist innerhalb der Systemtoleranz. Das gesellschaftliche System ist groß, und alles Große ist schwer zu bewegen. Wenn sich aber die Gegebenheiten ringsum das System verändern, treten Spannungen und Reibungsverluste auf, die alle Elemente des Systems irgendwann zu spüren bekommen. Fast jede menschliche Kultur ist durch Computer und Internet ins Informationszeitalter übergetreten, das dem Einzelnen völlig neue Verhaltensweisen abverlangt. Dazu muss sich jeder neu orientieren und organisieren, und weil das eine Weile dauert, entsteht bei vielen Menschen großer Stress. Der führt beispielsweise in gesellschaftliche Krisen wie etwa Glaubwürdigkeitsverlust der Leitmedien, was wiederum noch mehr Stress erzeugt. Wenn der Druck dann zu stark wird, zerfällt das alte System und gruppiert sich neu, egal, ob Nutznießer der alten Ordnung dagegenhalten. Und diese verbesserte Neuorganisation des kulturellen Systems ist eine Phasenverschiebung. Es kommen herrliche Zeiten, Frau Nettesheim!

Frau Nettesheim

Ich weiß genau, warum Sie das sagen. In den letzten Tagen haben Sie andauernd Februar bedingte Schwermut verbreitet, und jetzt haben Sie ein schlechtes Gewissen und verkünden Sonnenschein. Dabei wissen Sie noch nicht mal, ob die Phasenverschiebung eine verbesserte Neuorganisarion mit sich bringt. Hitlers Machtergreifung war auch eine Phasenverschiebung.

Trithemius

Ja ja, die Phasenverschiebung kann auch nach hinten losgehen. Drum lassen Sie sich morgen die Fingernägel schön machen oder die Männerfanglocken richten, Frau Nettesheim, das hilft bestimmt, eine positive Phasenverschiebung einzuleiten.

Frau Nettesheim

Ich hätte einen besseren Vorschlag, Trithemius. Machen Sie das. Noch besser wäre allerdings, Sie würden mal Ihre Küche aufräumen. Sonst wird bei mir der Anpassungsdruck so groß, dass ich mir selbst eine Tasse spüle.

Trithemius

Um Himmels Willen! Das könnte ich nicht verantworten.

Wie ich heute den Lauf der Welt verändert habe

Da wird jetzt mancher sagen, pah, das kann er nicht! Wie will er das denn bewerkstelligt haben? Ganz einfach: ich habe zwei Teller, die auf meinem Tisch standen und Platz wegnahmen, die habe ich in die Küche getragen. Mehr war nicht nötig, den Lauf der Welt zu verändern. Alles Weitere sind Folgeerscheinungen, wobei das natürlich eine willkürliche Festlegung ist, die Paul Watzlawick treffend „die Interpunktion von Ereignisfolgen“ nennt. Darauf konnte ich die schwere Schublade mit meinen Karteikarten aus der Kommode wuchten und bequem auf den Tisch stellen, so dass ich hernach ohne Verrenkung den Stapel Karteikarten zum Thema Fraktur suchen, auffinden und hervorziehen konnte. Ich wusste ungefähr seit zwei Wochen, dass es nötig war, habe es jedoch immer weiter aufgeschoben, denn wie jeder weiß, durchleiden wir gerade den Februar, und das ist der trübste Monat im Jahr, so hässlich nassgrau und bleiern zudem, dass jede Initiative doppelte Kraft erfordert. Das heißt, ich kann mich nicht nur schwerer motivieren, irgendwas zu tun, die Kommode ist auch doppelt so schwer wie in anderen Monaten.

Da wird jetzt mancher sagen, pah, das kann er nicht! Wie will er das denn bewerkstelligt haben? Ganz einfach: ich habe zwei Teller, die auf meinem Tisch standen und Platz wegnahmen, die habe ich in die Küche getragen. Mehr war nicht nötig, den Lauf der Welt zu verändern. Alles Weitere sind Folgeerscheinungen, wobei das natürlich eine willkürliche Festlegung ist, die Paul Watzlawick treffend „die Interpunktion von Ereignisfolgen“ nennt. Darauf konnte ich die schwere Schublade mit meinen Karteikarten aus der Kommode wuchten und bequem auf den Tisch stellen, so dass ich hernach ohne Verrenkung den Stapel Karteikarten zum Thema Fraktur suchen, auffinden und hervorziehen konnte. Ich wusste ungefähr seit zwei Wochen, dass es nötig war, habe es jedoch immer weiter aufgeschoben, denn wie jeder weiß, durchleiden wir gerade den Februar, und das ist der trübste Monat im Jahr, so hässlich nassgrau und bleiern zudem, dass jede Initiative doppelte Kraft erfordert. Das heißt, ich kann mich nicht nur schwerer motivieren, irgendwas zu tun, die Kommode ist auch doppelt so schwer wie in anderen Monaten.

Mich wundert indes gar nicht, dass just vor Tagen, die ominösen Schwerkraftwellen bekannt gemacht wurden. Die waren nämlich schon im vergangenen September entdeckt worden. Aber allen Beteiligten am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik war sofort klar gewesen, wann der geeignete Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Sensation gekommen wäre, im Februar nämlich. Da spürt jeder die Erdenschwere doppelt und kann sich die Schwerkraftwellen leicht vorstellen. Ach, wie unglücklich steht hier das Adjektiv „leicht“ bei Schwerkraft, aber dass derlei Sprachverwerfungen auftreten, ist auch typisch für den Februar.

„Wie gut, dass Februar ist!“ Rosen für die Liebste fallen 10,7 Prozent langsamer als sonst. Bildvorlage: Kristall 1959, Gif-Animation: Trithemius

„Wie gut, dass Februar ist!“ Rosen für die Liebste fallen 10,7 Prozent langsamer als sonst. Bildvorlage: Kristall 1959, Gif-Animation: Trithemius

Derlei Sprachverwerfungen wie „leichte Vorstellbarkeit von Schwerkraftwellen“, kennt nur der Februar. Ah, schon wieder schwappte gerade eine Schwerkraftwelle durch mein Sprachzentrum: Die Substantivierung „Vorstellbarkeit“ wird nicht nur von meiner Rechtschreibprüfung unterkringelt, sondern ist auch von februarmäßiger Hässlichkeit. Vergangenen Montag war Februar-Bergfest. Aber wer gedacht hat, es ginge jetzt schneller voran, hat sich geschnitten. Die Zeit schreitet im Februar um 10,7 Prozent langsamer voran als in anderen Monaten, weshalb er auch nur 28 bis 29 Tage hat. 28 Tage Februar entsprechen 31 Tagen Mai. Das wird jeder sogleich als tiefe Wahrheit erkennen. Indem just den Verliebten die Zeit nicht einfach verrinnt, sondern im Fluge vergeht, ist natürlich klug gewählt, Valentin, das Fest des Verliebtseins, wenn die zweisame Innerlichkeit zelebriert wird, just in den trägen Februar zu legen. Dann haben die Verliebten einen Schmetterlingshauch , also 10,7 Prozent länger Schmetterlinge im Bauch.

Womit wir beim Schmetterlingseffekt wären. Zwar scheint heute die kalte Februarsonne, aber ein Schmetterling wurde noch nicht gesehen. Es ist auch nicht nötig, dass jemand vom Hauch eines Schmetterlingsflügels gestreift würde, um den Schmetterlingseffekt auszulösen. Es reicht, von ihm zu wissen oder zu lesen, um zu verstehen, dass ich die Welt heute Morgen nachhaltig verändert habe, indem ich zwei benutzte Teller in die Küche trug. Schon der Umstand, dass ich diesen Text in die Welt gesetzt habe, mancherlei Gedanken bei Lesern angestoßen habe, verändert ja den Weltenlauf und wenn es nur ist, dass ich dem einen oder anderen ein bisschen seiner Zeit gestohlen habe. Die sollten mir danken. Es ist lahme Zeit aus dem Februar.

Entbehrungsreiche Expedition durch Sprachwüsten

Kein Sherpa steht wartend bereit, einen Teil meiner Lasten zu nehmen, kein einheimischer Führer hockt plaudernd am Feuer, gelassen auf das Zeichen zum Aufbruch wartend. Ich stehe allein am Rande einer Wortwüste. Schier endlos weitet sich wildes Land. Dennoch, so tröste ich mich, auch diese Einöde ist zu durchmessen. Genau 28 Hefte, nicht mehr und nicht weniger, die sollte ein Mann von Kräften doch zu durchqueren im Stande sein. Andere haben es vor mir getan, und nach mir werden weitere kommen, tollkühne Männer und Frauen allesamt, und ich bin einer von ihnen. Bei guten Bedingungen dürfte die Einöde in acht bis neun Stunden durchschritten sein, ein Tagesmarsch; das jedenfalls war die Meinung alter Korrekturfüchse gewesen, worin ihnen sogar einer widersprochen und von Korrekturwasser schwadroniert hatte, mit dessen Hilfe es wesentlich kürzer zu machen sei.

Kein Sherpa steht wartend bereit, einen Teil meiner Lasten zu nehmen, kein einheimischer Führer hockt plaudernd am Feuer, gelassen auf das Zeichen zum Aufbruch wartend. Ich stehe allein am Rande einer Wortwüste. Schier endlos weitet sich wildes Land. Dennoch, so tröste ich mich, auch diese Einöde ist zu durchmessen. Genau 28 Hefte, nicht mehr und nicht weniger, die sollte ein Mann von Kräften doch zu durchqueren im Stande sein. Andere haben es vor mir getan, und nach mir werden weitere kommen, tollkühne Männer und Frauen allesamt, und ich bin einer von ihnen. Bei guten Bedingungen dürfte die Einöde in acht bis neun Stunden durchschritten sein, ein Tagesmarsch; das jedenfalls war die Meinung alter Korrekturfüchse gewesen, worin ihnen sogar einer widersprochen und von Korrekturwasser schwadroniert hatte, mit dessen Hilfe es wesentlich kürzer zu machen sei.

Leise pfeifend prüfe ich ein letztes Mal meine Ausrüstung. Da ist mein kampferprobter Kolbenhubfüller. Der hat schon manchen klärenden Strich gezogen, hat mit Kritik nie gespart, aber auch artiges Lob zu Papier gebracht. Wieder schwappt die rote Tinte im Reservoir, bereit aus der Feder zu fließen und Fehlerzeichen zu werden. Rot ist alle Tinte, allein der Feder Schwung trennt Himmelhochjauchzen von Zu-Tode-betrübt. Dort ruht das Tintenfass auf einem Läppchen, drüben wartet ein jungfräuliches Schmierblatt. Bitte, man kann ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest besteigen. Ebenso kann man ohne Duden durch Sprachwüsten reisen, aber seriöses Expeditieren ist das nicht. Was ist, wenn es aus sprachlichen Niederungen hinaufgeht in schwindelnde Höhen? Wenn in dünner Luft die fremden Wörter eisig klirren, urplötzlich aber, dem schrecklichen Tosen alpiner Gewitter gleich, eine orthographische Dissonanz hernieder fährt, dass jeglicher Sinn und Verstand sich zu verflüchtigen anschicken, du aber stehst mit leeren Händen machtlos da, während links und rechts die Worthülsen niedergehen und die sonst vertraute Sprache zum kakographischen Idiom der Hölle wird. Da hilft kein „Hätt’ ich doch!“ oder „Wie konnt’ ich nur?“ Darum packe ich mir lieber gleich ein paar Duden-Bände auf.

Bald ist das erste Heft aufgeschlagen, und es öffnet sich ein Text wie ein heller, freundlicher Buchenhain. Hurtig schreite ich durch die großen, klaren Buchstabenreihen, meinen Rotstift wie einen Wanderstab schwingend. Wie der übermütige Wandersmann ab und zu eine Brennnessel am Wegesrand köpft, so streicht auch meine Feder wie leichtsinnig übers Papier. Doch dann geht es tief ins sprachliche Unterholz. Mit jedem neuen Heft wird das Land unwegsamer, und bald schon muss ich mir mit dem Rotstift einen Weg ins pleonastische Sprachgestrüpp kämpfen, durch Tautologien wie Dornenranken und schier endlose Sätze, verwoben wie Lianenstränge. Bald ertappe ich mich dabei, dass ich vor Erschöpfung gar nicht mehr weiterzukommen trachte, sondern rückwärts schaue und vergegenwärtige, was ich bereits bewältigt hätte und ins Grübeln verfalle, ob da nicht Abkürzungen wären oder die Expedition für heute abzubrechen sei.

Leise Verzweiflung – Foto: Kristall 1952 (größer: klicken)

Leise Verzweiflung – Foto: Kristall 1952 (größer: klicken)

Da wendet sich das Blatt. Lieblich perlt ein Sprachflüsslein dahin, köstliche Worte erquicken meinen Geist, nie gelesene Gedanken sprießen überall, dass es eine Lust ist zu lesen und immer weiter zu lesen. Lange bleibt da mein Rotstift ohne Arbeit. Dahinter aber folgt neuer Schrecken: Auf grauem Recyclingpapier ducken Buchstaben sich hin, elenden Flechten und Moosen gleich. Staubdumme Trockenheit legt sich mir aufs Gemüt. Mein Rotstift kratzt mühsam über stumpfes Blatt, hakt und stockt, bricht seitlich aus, und ich spüre, dass ein grässlicher Chirospasmus sich ankündigt, der auch von mehrfachen Traubenzuckergaben nicht abzuwenden ist. Mutlos werfe ich die Feder nieder und sinke zu einem unruhigen Schlummer auf mein Lager.

Ich erwache voller Grimm, und er gibt mir Kraft für ein zügiges Voranschreiten. Heft um Heft lasse ich hinter mir, und durch fernen Dunst winkt mir bald der Pass. Gerade bewältigt ein sattroter Strich eine ganze Seite, simple Paraphrase, Themaabweichung, was weiß ich, da fährt mir unvermittelt ein Wortschwall ins Gesicht. Ich reibe mir die Augen. Was habe ich da gelesen? Welch grausige Sprech schlug mir aus jenem Satze dort entgegen? Rasch versuche ich mich zu wappnen, memoriere eilends das Alphabet, doch zu spät. Die schädlichen Worte sind bereits von Synapse zu Synapse gesprungen, haben hier erregt und dort verkleistert, und ehe ich mich versehe, ist das Unglück perfekt: ein Knoten im Hirn! Nun ist rasches Handeln angesagt. Jedes Zögern kann Millionen Hirnzellen kosten, ja, im schlimmsten Fall totale Debilität nach sich ziehen. Ich spieße die Feder in den Text, balle die Fäuste und versetze meinen Schläfen von beiden Seiten einen heftigen Schlag. Hupps … da ist das Ende des Textes erreicht. Ich hinterlasse eine kurze Notiz, setze meine Ich-war-hier-Marke und eile weiter.

Noch zehn Hefte, die Passhöhe ist erklommen. Ich wähne mich am Rand eines sanft abfallenden Hanges. Wie ich das offene Gelände vor mir erfasse, da kehrt auch die alte Korrekturlust zurück, so dass ich schneller und schneller dem Talgrund entgegeneile. Kaum ist das letzte Heft eröffnet, setze ich auch schon den lang ersehnten Schlussstrich. Ein zufriedener Blick wandert zurück, denn wer wollte sich das wohlige Schaudern versagen, das sich einstellt in der Betrachtung überstandener Mühen? Aber da durchfährt es mich kalt. Was habe ich getan? Wie sieht das denn aus? Seitlich der Zeilen drängen sich Kompanien meiner flüchtigen Chiffren. Ominöse Linien schlängeln sich wie heidnische Ornamente. Pfeile stiften heillose Verwirrung, und fette Striche spalten harsch den Zeilenfluss. Erschrocken blättere ich Heft um Heft zurück. Auch hier und hier – rot, rot, rot, überall die gleichen infernalischen Runen, Seite um Seite wie die beschmierten Fahnen chinesischer Räuberbanden, wie die lasterhaften Tätowierungen verkommener Opiumesser!

Das habe ich nicht gewollt! Das habe ich nicht bedacht! Als Reisender in der Fremde sollte man doch die Natur des Landes achten, sei sie noch so wild und unzugänglich. Auch hier muss ökologische Vorsicht walten. Wer weiß schon, ob ein hässliches sprachliches Pflänzchen, das der gandenlose Rotstift ausgemerzt hat, nicht einst zur allseits entzückenden Blüte hätte gelangen können? Und wenn nicht dies, so hätte es vielleicht einer höheren und schöneren Pflanze den Weg bereitet, wie das unscheinbare Moos die schrecklichsten Felsen vermöge seiner Wurzeln sprengt, so dass aus den Trümmern sich bald die hübsche Blüte des wilden Enzians erheben kann. Wer gab mir das Recht, ohne Rücksicht durch junges Land zu eilen und bedenkenlos Eosin zu versprühen? Wem nutzen solche Expeditionen, zu denen mehrmals im Jahr Tausende Schulmeister aufbrechen. Ein schrecklicher Verdacht keimt in mir auf, während ich die ästhetischen Katastrophen schamhaft unter Heftdeckeln verberge und den Heftstapel aus meinen Augen rücke: Stehen die Schulmeister am Ende unwissentlich in Diensten der internationalen Eosin-Industrie? Sind sie die willfährigen Büttel der Rote-Tinte-Mafia? Es klebt rote Tinte an unseren Händen.

Ein Text aus meiner Zeit als Deutschlehrer, erstmals veröffentlicht im Jahrbuch 1994 eines Aachener Gymnasiums

„Ohne ein Geräusch zu machen“ – Kindliche Aufsätze

Viel weiß ich nicht mehr aus meiner Schulzeit. Aufsätze waren meine Stärke, und oft während meiner Zeit in der Mittelklasse, die das 3. bis 5. Schuljahr umfasste, da wurde ich vom durchaus strengen, aber gerechten Lehrer Russ aufgefordert, meinen Aufsatz vorzulesen. Ich erinnere mich an einen Aufsatz zum Thema Tafelputzen, eine Vorgangsbeschreibung. Ich ließ darin den imaginären Tafeldienst einen Eimer Wasser holen und damit „ohne ein Geräusch zu machen“ zur Tafel huschen.

Als ich meinen Aufsatz vorlas, war mir schon klar, dass er Elemente enthielt, die nicht zum Thema gehörten, wo ich also unzulässig ausgeschmückt hatte, „das Huschen nämlich“; schließlich ist es egal, ob einer zur Tafel huscht oder nicht, wenn er nur ordentlich putzt, und prompt wurde das vom Lehrer angemerkt, aber mehr für die anderen, denn er ahnte, dass ich selbst Bescheid wusste. Dieser Stilbruch transportiert aber eine Information für die Nachwelt, was ich als Sieben- oder Achtjähriger schon als Ideal verinnerlicht hatte, dass nämlich ein Tafeldienst leise zu Werke gehen sollte, um die konzentrierte Stille im Klassenraum nicht zu stören. Wer eine Vorstellung hat von der Unruhe in heutigen Klassenräumen, wird sich in paradiesische Zeiten versetzt fühlen. Der Eindruck täuscht. So paradiesisch war meine Schulzeit nicht. Nur der Tafeldienst hat halt nicht gelärmt, jedenfalls in meinem Heft nicht. Aber das war selbst für Lehrer Russ zuviel.

Als ich kürzlich im TV einen Taunuskrimi sah, fiel mir ein Aufsatzthema ein, das der mir verhasste Hauptlehrer Schmitz gestellt hatte, als ich in der sogenannten Oberklasse war: „Ein Abenteuer, das ich gerne erleben wollte.“ Ich schrieb wohl eine furchtbar kolportierte Kriminalgeschichte, was man in nicht mal 45 Minuten so zusammenschustern kann als Zehnjähriger, wovon ich den ersten Satz noch genau weiß: „Wir zelteten im Taunus am Waldesrand.“ Ich war noch nie im Taunus gewesen, hatte aber gelesen, dass dieses Mittelgebirge bewaldet ist. Ein schlechter Satz war das, voller ungewollter Komik, weil die Ortsangabe unzulänglich ist, quasi anzeigte, dass der Taunus jenseits meines Horizonts lag. Die dazu passende unbestimmt, bestimmte Zeitangabe ist „wir treffen uns nach dem Krieg um 5 Uhr“, zum Glück nicht von mir, sondern mir von irgendwo her zugeflogen. Vor allem staune ich, dass ich das Waldrandzelten nicht an einen nahegelegen Ort verlegt habe. Es hätte ja auch der Knechtstedener Wald sein können. Den kannte ich nämlich. Aber ein Abenteuer konnte ich mir so vor der Haustür nicht vorstellen. Ich war halt beseelt von der 5-Freunde-Romantik mit einsamen Felseninseln und alten Bruchsteingebäuden voller Geheimgänge.

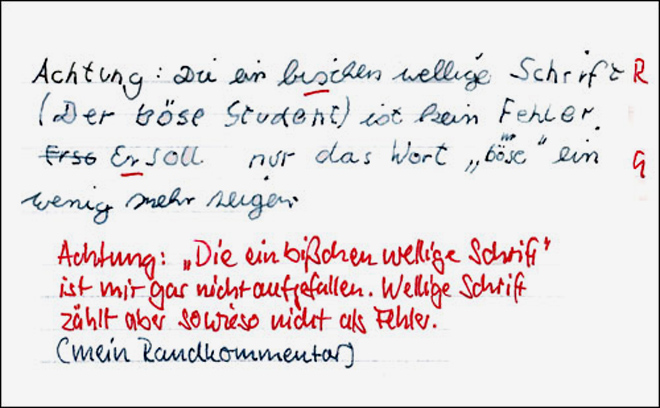

Jahrzehnte später blickte ich aus der Lehrerperspektive in die kleine Welt von Klassenarbeitsheften. Wir sehen eine Kopie aus dem Aufsatz eines Schülers der 6. Klasse (April 1997) und meine nicht ganz freundliche Randbemerkung in Rot :

Der Schüler dürfte jetzt knapp über 30 sein. Ob er sich noch erinnert an seine „ein bisschen wellige Schrift“ und meine ungnädige Randbemerkung über die unzulässige Ausschmückung? Jedenfalls finde ich heute, dass ich ruhig ein bisschen nachsichtiger hätte sein können, angesichts eigener kindlicher Fehlleistungen. Vermutlich hatte ich mich nur über sein „Achtung“ geärgert.

Teestübchen WISSEN – Was ist ein Paginierstempel?

Auf dem hannoverschen Altstadtflohmarkt kaufte ich meinen Paginierstempel aus Metall. Drucktechnisch gehört der Paginierstempel zu den Hochdruckverfahren, das bedeutet, die druckenden Stellen sind erhaben, weshalb man Paginierstempel auch in Buchdruckereien fand. Dieser hier war wohl eine Weile nicht mehr im Gebrauch gewesen, denn das integrierte Stempelkissen war völlig eingetrocknet. Darum diente er mir viele Jahre als Buchstütze. Gestern kaufte ich Stempelfarbe und nahm den Paginierstempel endlich in Betrieb.

Etymologisches Wörterbuch:

paginieren Vb. ‘mit Seitenzahlen versehen’, wohl nicht aus lat. pāgināre ‘zusammenfügen, abfassen, schreiben’ entlehnt, sondern vielmehr eine gelehrte Neubildung der Druckersprache (1. Hälfte 18. Jh.) im Sinne von ‘eine Seite einrichten’ zu lat. pāgina ‘Blatt Papier, Seite’.

Uff, Schwerkraftwellen

Gestern Morgen habe ich mir Kaffee gemacht und anschließend gefrühstückt. Es war gegen 7 Uhr, könnte aber auch früher gewesen sein. Ich guckte mich um und dachte: Huch, was is’n das? Ich hab ja ein Fenster in meiner Küche! Da hab ich doch glatt mal rausgeguckt. Unten auf dem Fußweg kam eine stämmige junge Frau heran. Sie sah aus, als würde sie etwas wirklich Schweres transportieren. Obwohl der Weg dort flach ist, ging sie vorne über gebeugt und stampfte quälend langsam näher, als ginge es da unten den Berg hinauf. Da ahnte ich schon, dass mal wieder die geheimnisvollen Schwerkraftwellen im Spiel sein müssten. Prompt meldete Bild gestern: „Einsteins Gravitationswellen entdeckt!“ So oder ähnlich lautete die Schlagzeile, ich hab den genauen Wortlaut vergessen, denn ich konnte den Text beim Mittagstisch nur mit einem Seitenblick erhaschen. Da saß nämlich wieder der emsige Bildleser.

Gestern Morgen habe ich mir Kaffee gemacht und anschließend gefrühstückt. Es war gegen 7 Uhr, könnte aber auch früher gewesen sein. Ich guckte mich um und dachte: Huch, was is’n das? Ich hab ja ein Fenster in meiner Küche! Da hab ich doch glatt mal rausgeguckt. Unten auf dem Fußweg kam eine stämmige junge Frau heran. Sie sah aus, als würde sie etwas wirklich Schweres transportieren. Obwohl der Weg dort flach ist, ging sie vorne über gebeugt und stampfte quälend langsam näher, als ginge es da unten den Berg hinauf. Da ahnte ich schon, dass mal wieder die geheimnisvollen Schwerkraftwellen im Spiel sein müssten. Prompt meldete Bild gestern: „Einsteins Gravitationswellen entdeckt!“ So oder ähnlich lautete die Schlagzeile, ich hab den genauen Wortlaut vergessen, denn ich konnte den Text beim Mittagstisch nur mit einem Seitenblick erhaschen. Da saß nämlich wieder der emsige Bildleser.

Den sehe ich fast täglich, einen Mann, der die lange graue Mähne wie ein Künstler nach hinten gekämmt trägt, schokoladenbraune Kordhose, Jeansjacke, stylische Lesebrille auf der Nase, Latte macchiato trinken und die Bildzeitung von vorne bis hinten studieren. Ein Künstler zweifellos, denn es ist große Kunst, die Bildzeitung zu lesen und dabei wie ein Intellektueller auszusehen. Ich könnte das nicht. Man würde mir ansehen, dass ich mich schäme. Darum beneide ich Leute wie ihn um ihre Blendkraft. Just durch diesen Biosupermarkt schritt mal ein Hipster und trug in der Hand was spazieren, mit soviel Stolz, dass ich dachte, es ist mindestens Kants „Kritik der reinen Vernunft“, aber es war nur eine Schachtel Staubsaugerbeutel. Ich glaube, manche bestehen nur aus Außenwirkung. Oder wie Gottfried Benn treffend sagt: „Zaubern, Seiltrick, Nichts – und darüber Glasur.”

Sorry, vom Thema abgekommen. Es ging um Schwerkraftwellen. Anderswo in Hannover – am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik – hat man ein mikrofeines sekundenlanges Zittern von Laserstrahlen verzeichnet, die Fernwirkung einer Kollision zweier schwarzen Löcher in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren.

(Zeichnung aus: Kristall (1952), Montage: Trithemius, größer: klicken)

(Zeichnung aus: Kristall (1952), Montage: Trithemius, größer: klicken)

Inzwischen ließ das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik verlauten, weil es die von Einstein in der Relativitätstheorie vorhergesagten Gravitationswellen offenbar tatsächlich gebe und man jetzt wüsste, wonach zu suchen ist, würden wir zukünftig häufiger mit Schwerkraftwellen zu tun haben. Man erwägt ein Frühwarnsystem einzurichten, denn es wäre ein sträfliches Versäumnis, wenn aus den Tiefen des Universums ein Gravitations-Tsunami heranrollen würde, der Laserstrahlen nicht nur mikrofein, sondern eventuell sogar hauchfein erzittern ließe, ohne dass die Öffentlichkeit davon erführe. Mindestens in der Bildzeitung müsste das stehen, damit auch die Intellektuellen Bescheid wüssten – und man werde dafür sorgen, vorausgesetzt der Forschungsetat würde kräftig erhöht, am besten sogar verdoppelt, die Nachricht vom sekundenlangen Zittern der Laserstrahlen zeitnah auch auf den Schachteln von Staubsaugerbeuteln zu vermelden.

Ich hingegen verspreche, gegen ein geringe Gebühr pro Leserin und Leser Bescheid zu geben, wenn unten auf dem Fußweg mal wieder eine stämmige Frau gegen Gravitationswellen ankämpft. Ersatzweise teile ich mit, wenn ich Kaffee gemacht und aus dem Küchenfenster geguckt habe.

Schönes Wochenende